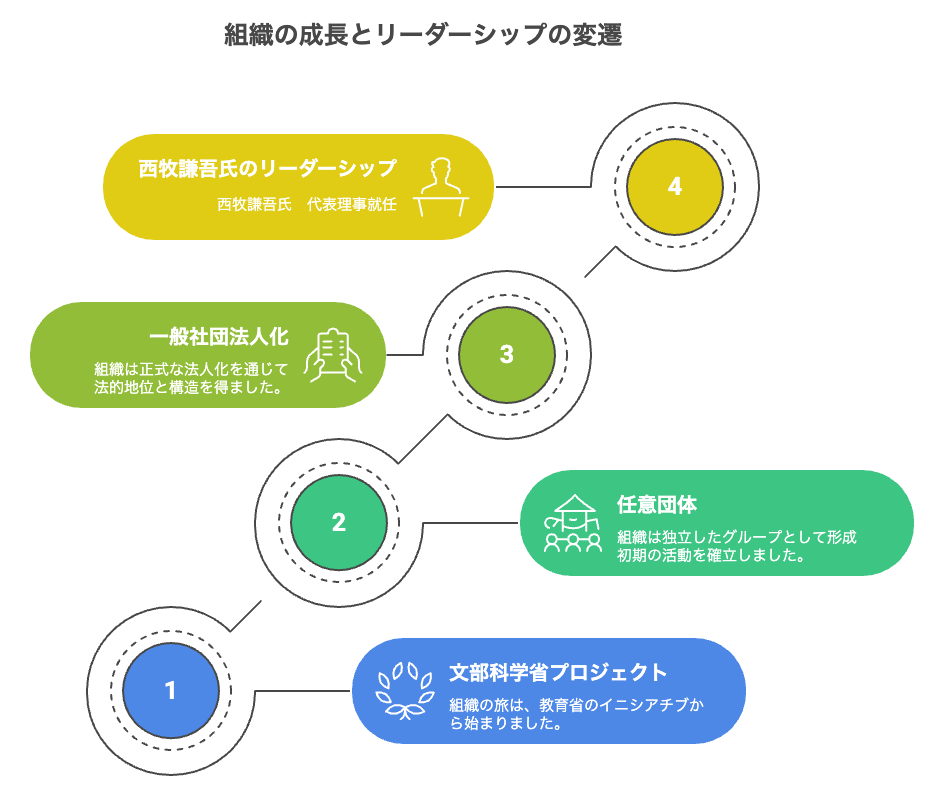

本ドキュメントでは、2007年から2023年までの「病気の子どもたちの教育を支援する会」の設立経緯、活動内容、そして代表理事の変遷について概説します。文部科学省のプロジェクトから端を発し、任意団体としての活動を経て一般社団法人化、そして西牧謙吾氏の代表理事就任に至るまでの道のりを辿ります。

沿革

設立の背景と初期の活動(2007年~2014年)

「病気の子どもたちの教育を支援する会」の起源は、2007年から2009年にかけて文部科学省が実施した『先導的教育情報化推進プログラム』に遡ります。このプログラムの中で、『ICTの活用による長期欠席の児童生徒に対する支援プロジェクト』が実施されました。このプロジェクトは、PHS網と非公開型SNSを活用し、長期欠席を余儀なくされている児童生徒のために、交流、学習、情報共有の仕組みを構築し、その有用性を調査研究することを目的としていました。

このプロジェクトのメンバーが中心となり、プロジェクト終了後も活動を継続するため、任意団体「病気の子どもたちの教育を支援する会」が発足しました。初期の活動は、主に以下の内容でした。

「病気の子どもたちの教育を支援する会」の起源は、2007年から2009年にかけて文部科学省が実施した『先導的教育情報化推進プログラム』に遡ります。このプログラムの中で、『ICTの活用による長期欠席の児童生徒に対する支援プロジェクト』が実施されました。このプロジェクトは、PHS網と非公開型SNSを活用し、長期欠席を余儀なくされている児童生徒のために、交流、学習、情報共有の仕組みを構築し、その有用性を調査研究することを目的としていました。

このプロジェクトのメンバーが中心となり、プロジェクト終了後も活動を継続するため、任意団体「病気の子どもたちの教育を支援する会」が発足しました。初期の活動は、主に以下の内容でした。

-

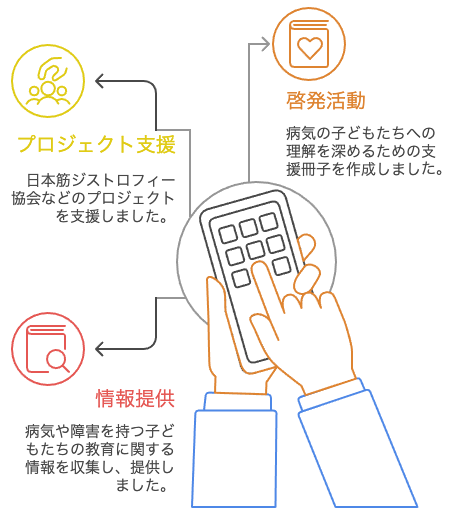

各種プロジェクトへの支援: 日本筋ジストロフィー協会、全国心身障害児福祉財団等のプロジェクトに対する支援活動を行いました。具体的には、ICTを活用した学習支援システムの導入支援や、長期欠席児童生徒向けの教材開発協力などが挙げられます。

-

啓発活動: 病気の子どもたちへの理解を深めるための支援冊子を作成し、配布しました。この冊子は、病気の種類や症状、学習上の配慮点などをわかりやすく解説したもので、学校教員や保護者からの要望に応える形で作成されました。

-

情報提供: 病気や障害を持つ子どもたちの教育に関する情報を収集し、ウェブサイトやニュースレターを通じて提供しました。

一般社団法人化と活動の拡大(2014年~2023年)

任意団体としての活動を続ける中で、活動対象の拡大、活動内容の具体化、そして組織としての信頼性向上を目指し、2014年に一般社団法人として登記を行いました。一般社団法人化により、組織としての基盤が強化され、より幅広い活動を展開することが可能になりました。

一般社団法人化後の主な活動内容は以下の通りです。

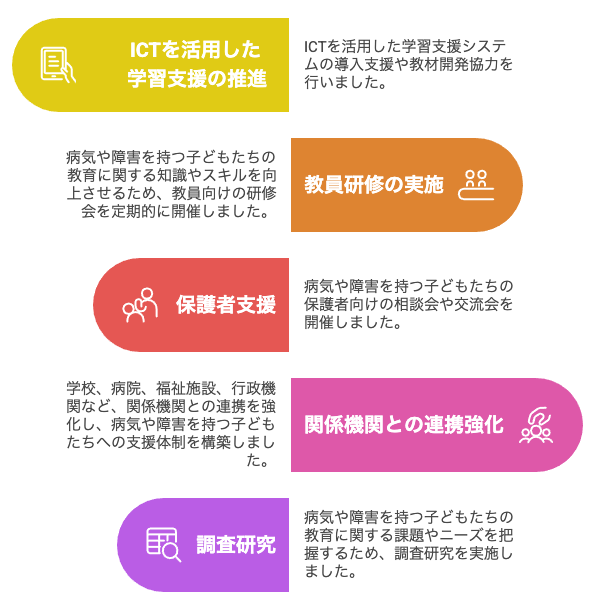

- ICTを活用した学習支援の推進: 引き続き、ICTを活用した学習支援システムの導入支援や教材開発協力を行いました。特に、タブレット端末やオンライン学習プラットフォームの活用を推進し、長期欠席児童生徒が自宅や病院からでも学習に参加できる環境整備に力を入れました。

- 教員研修の実施: 病気や障害を持つ子どもたちの教育に関する知識やスキルを向上させるため、教員向けの研修会を定期的に開催しました。研修会では、病気の種類や症状、学習上の配慮点、ICTを活用した支援方法などについて、専門家による講義やワークショップが行われました。

- 保護者支援: 病気や障害を持つ子どもたちの保護者向けの相談会や交流会を開催しました。保護者同士が情報交換や悩み相談を行うことで、精神的な負担を軽減し、子育てに関する知識やスキルを向上させることを目的としています。

- 関係機関との連携強化: 学校、病院、福祉施設、行政機関など、関係機関との連携を強化し、病気や障害を持つ子どもたちへの支援体制を構築しました。具体的には、情報共有のための会議の開催や、合同での研修会の実施などを行いました。

- 調査研究: 病気や障害を持つ子どもたちの教育に関する課題やニーズを把握するため、調査研究を実施しました。調査結果は、活動内容の改善や、政策提言に活用されました。

代表理事の交代と今後の展望(2023年~現在)

2023年、長年にわたり当法人の活動を支えてきた代表理事が退任し、新たに西牧謙吾が代表理事に就任しました。西牧謙吾は、国立障害者リハビリセンター病院長を退官し、公職から離れたことを機に、当法人の代表理事に就任しました。

西牧謙吾は、長年にわたり障害者医療に携わってきた経験と知識を活かし、当法人の活動をさらに発展させることを目指しています。

今後の展望としては、以下の点が挙げられます。

- 支援対象の拡大: 現在の支援対象である長期欠席の児童生徒に加え、より幅広い病気や障害を持つ子どもたちへの支援を検討します。

- 支援内容の充実: 学習支援、交流支援、情報提供に加え、心理的なサポートやキャリア教育など、より多様な支援を提供します。

- ICTの活用: ICTを活用した遠隔教育やオンライン相談など、より効果的な支援方法を開発します。

- 地域連携の強化: 地域社会との連携を強化し、地域全体で病気や障害を持つ子どもたちを支える体制を構築します。

- 情報発信の強化: 当法人の活動内容や病気や障害を持つ子どもたちの教育に関する情報を積極的に発信し、社会全体の理解を深めます。